2025.03.09

歯髄炎とは?激痛の期間と治し方を解説

歯髄とは歯の神経のことで、歯冠から歯根の先端にある神経までつながっています。

歯髄炎とは歯髄の炎症を指し、神経に炎症が起きている状態です。

神経に炎症が起きているだなんて考えただけで痛そうで、以下のように不安を感じる方も多いと思います。

神経の痛みだなんて我慢できないほど痛むのでは…?

治療できるのだろうか…

歯髄は炎症が起こると死んでしまうの?

歯髄炎とは?

歯髄炎とは歯髄に炎症が起こっている状態のことです。

大まかに2つに分けると、可逆性歯髄炎と不可逆性歯髄炎があります。

可逆性歯髄炎は歯髄炎の中でも軽傷のもので、歯髄の炎症は軽く歯髄が回復可能な状態です。

一方、不可逆性歯髄炎は歯髄に重度の炎症が生じ、感染が歯髄の広範囲に及んでしまいます。

放っておくと歯髄が死んでしまったり腐ったりしてしまい、歯髄の回復が不可能な状態です。

この場合、感染した歯髄を取り除く抜髄や感染根管治療が必要なので、治療期間が長くなります。

まず歯髄とは?

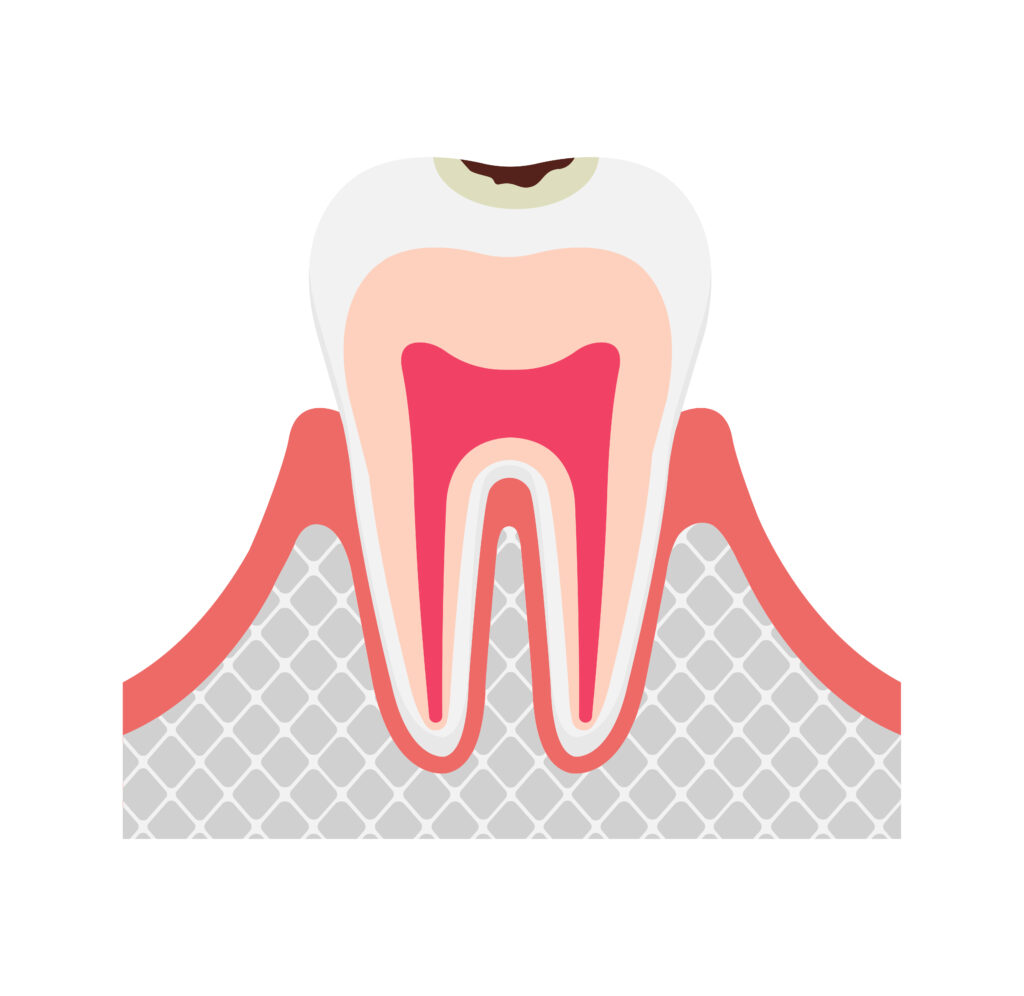

左のイラストをご覧ください。

歯髄は歯冠(歯の形をしている部分)の中で広がっており、歯根に近づくにつれて、細くなりながら歯根の中を通っていきます。

歯根の中の通り道である根管を通り抜け歯根の先端部で太い神経と合流しています。

歯髄炎はどんな病気?

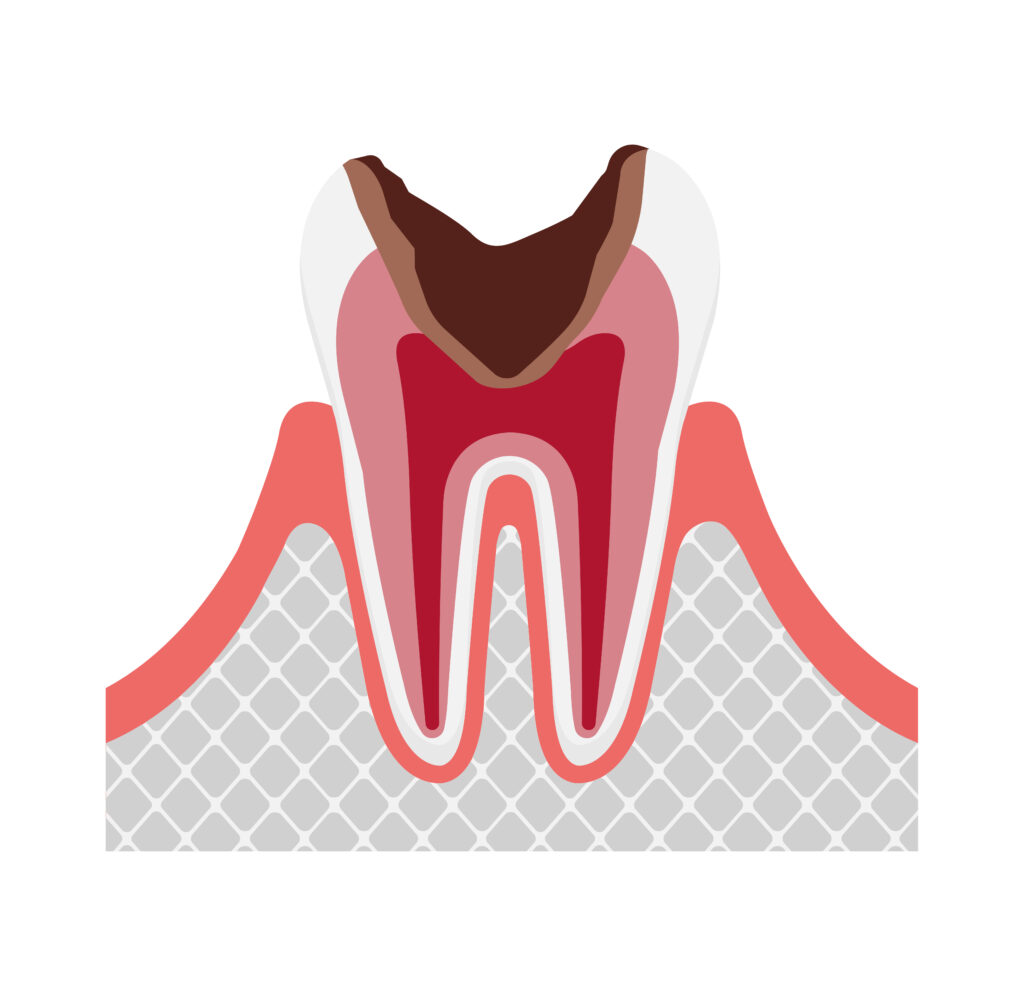

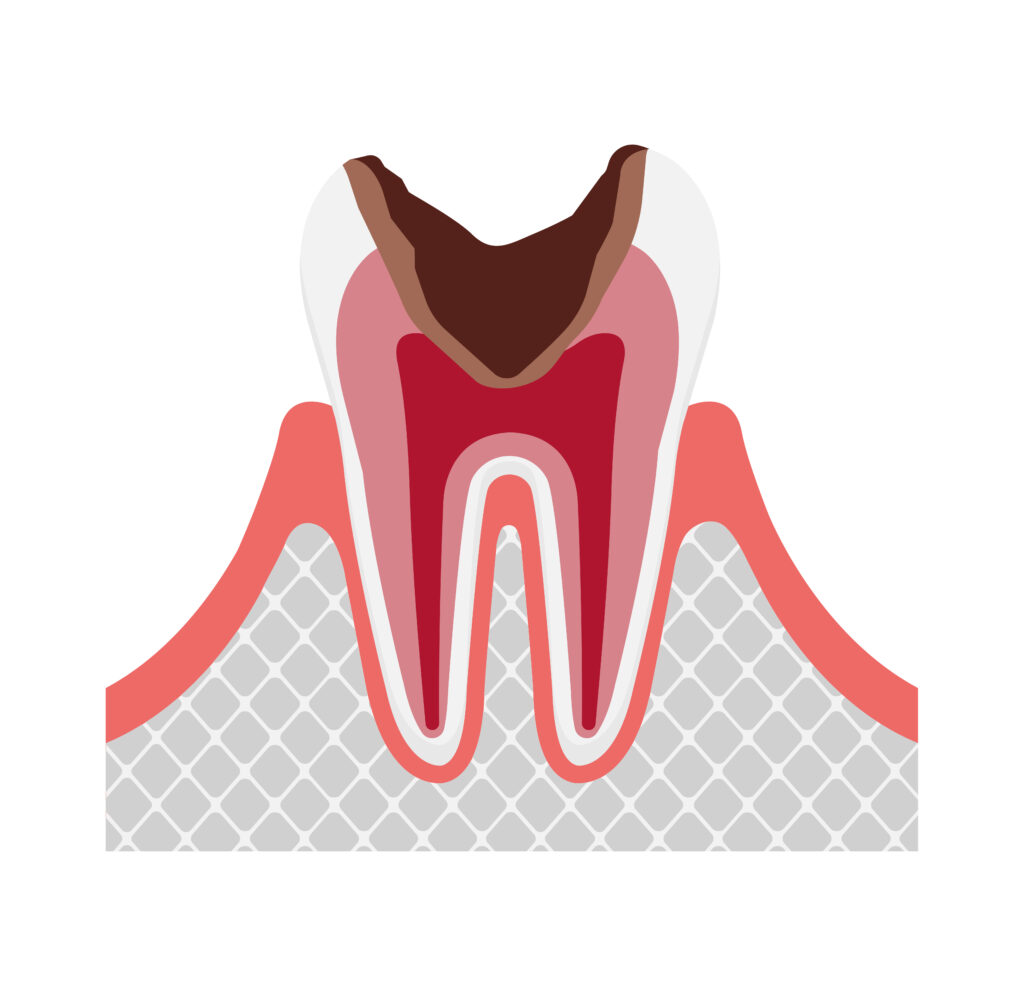

歯髄炎の原因として、一番多いのは虫歯です。

虫歯による感染が歯髄にまで広がってしまったため、引き起こされる歯髄炎が最も多いです。

また、転倒や歯ぎしり・食いしばりなどで歯髄に強い力や刺激がかかった場合にも歯髄炎がみられることがあります。

歯髄炎は可逆性と不可逆性に大きく分けられ歯髄が元の状態に回復するか、死んでしまうかの大きな違いがあります。

| 可逆性歯髄炎 | 不可逆性歯髄炎 | |

| どんな痛み? | 痛みはほぼ感じない 冷たいものを食べた時に痛む | ズキズキとした強い痛み 温かいものを食べた時に痛む |

| 重症度 | 軽症 | 重症 |

| 自然に治る? | 刺激を取り除くと治る | 治らない 感染歯髄を取り除く治療が必要 |

| 特徴 | 歯髄を残すことができる | 我慢できないような激痛 歯髄はやがて死んでしまう |

可逆性歯髄炎

可逆性歯髄炎の特徴は以下の通りです。

- 虫歯菌による感染が歯髄にまで到達していないが、歯髄に近い場所まで広がっている状態

- 炎症が非常に軽い場合

- 歯髄充血や急性単純性歯髄炎などがある

- 何らかの原因で歯髄の中の毛細血管が拡張しているが、原因を取り除くと治る

- 歯髄に感染が広がっていないので回復可能である

- 歯髄が充血しているだけならば痛みはないが、炎症が起こっている場合は痛みがある

- 冷たいものや酸味、噛んだ時に痛みが出ることもある

不可逆性歯髄炎

不可逆性歯髄炎の特徴は以下の通りです。

- 歯髄にまで虫歯菌の感染が広がり歯髄が死んでしまったり、腐ったり、膿がある状態

- 歯髄にまで感染が広がっているので回復は不可能である

- 感染した歯髄を取り除く治療(抜髄や感染根管治療)が必要である

- ズキズキした激痛がある

- 温かいものがしみたり、咬んだ時に痛みが出ることもある。

歯髄炎の激痛の期間

不可逆性歯髄炎は、神経そのものである歯髄に炎症が生じているため激痛を感じます。

【初期】冷たいものの刺激で感じる一過性の痛み

歯髄の炎症が軽い場合は痛みはほぼ感じず、冷たいものを食べたときに一過性の痛みを感じる程度です。

刺激を取り除くと痛みが治まります。

【中度】ズキズキと耐えがたい痛みが定期的に繰り返す

歯髄炎の急性期には炎症が歯髄に広がり我慢できないような激痛が生じます。

また、温かいもの食べたときにも痛むようになります。

【症状悪化】常時痛みが続くようになる

歯髄が死んでしまうまで炎症は終わらず激痛が続きます。

寝れないほどの痛みが続き食事も取るのが難しくなります。

【慢性化】痛みが出たり、自然と収まったりを繰り返す

歯髄炎の慢性期です。

歯髄が死んでしまうと、激痛は一旦治まります。

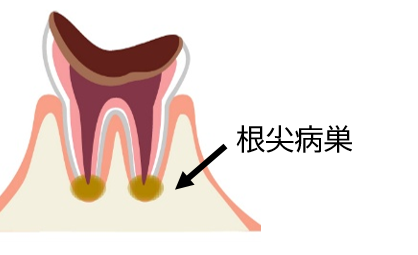

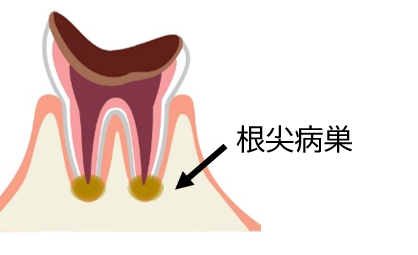

しかし、治ったわけではなく歯根の先の根尖部の骨にまで炎症は広がり、菌の溜まり場である根尖病巣を作ります。

何かの刺激で炎症がひどくなったり治まったりを繰り返すのが慢性期の歯髄炎の特徴です。

歯髄炎で起こる症状

歯髄炎は神経そのものである歯髄に直接炎症が起こるので、痛みは激しいものになります。

ここでは、歯髄炎で起こる症状について細かく確認していきましょう。

冷たいものや温かいものがしみる

初期の歯髄炎では冷たいものを食べると一過性の痛みを感じます。

虫歯菌の感染が徐々に広がると温かいものも痛みを感じるようになります。

ズキズキと歯が痛む

歯髄炎が急性期になると、我慢できないようなズキズキした激痛を感じるようになります。

寝ている間も痛みが生じ、食事をするのも難しくなります。

歯髄炎の原因

歯髄炎の原因で最も多いのは虫歯ですが、他にも原因があるのでこちらでご紹介します。

虫歯

歯髄炎を引き起こす原因で最も多い原因が虫歯です。

虫歯を放っておくと虫歯菌の感染がどんどん広がり、ついには歯髄にまで到達します。

虫歯菌は歯髄にまで炎症を起こし、やがて歯髄は死んでしまいます。

歯周病が悪化

上行性歯髄炎や逆行性歯髄炎と呼ばれています。

歯周病が悪化すると歯周ポケットが深くなり、歯周組織にまで炎症が見られます。

炎症は根尖部まで広がり、歯根内の歯髄にまで歯周病菌の感染が拡大し、感染が広がります。

虫歯による歯髄炎とは異なり、歯根から炎症が広がるのが特徴です。

歯ぎしり・食いしばり

強い力がかかっても歯髄炎になってしまうことがあります。

歯ぎしり・食いしばりによる歯髄炎は虫歯菌の感染ではないため、原因を取り除くと治ることがほとんどです。

歯ぎしりや食いしばりの治療には噛み合わせの調整やマウスピース等の治療法があります。

放っておくと歯が欠けたりヒビが入ってしまい、そこから感染して歯髄炎が悪化してしまうので、早めに歯科医院で相談しましょう。

外傷(歯が折れる、歯科治療時の切り傷など)

転倒やケガによる外傷で歯髄炎になることもあります。

ケガの程度にもよるのですが、歯が破折してしまった場合は切り口から感染してしまい、歯髄炎を引き起こしてしまいます。

歯が少し欠けたり、傷の範囲が狭い場合は可逆性歯髄炎の可能性もありますが、放置しておくとそこから感染が広がってしまうのでできるだけ早く受診してください。

知覚過敏

知覚過敏とは歯髄の感覚が鋭敏になっている状態です。

知覚過敏による歯髄炎は可逆性歯髄炎で刺激が取り除かれると治ることがほとんどです。

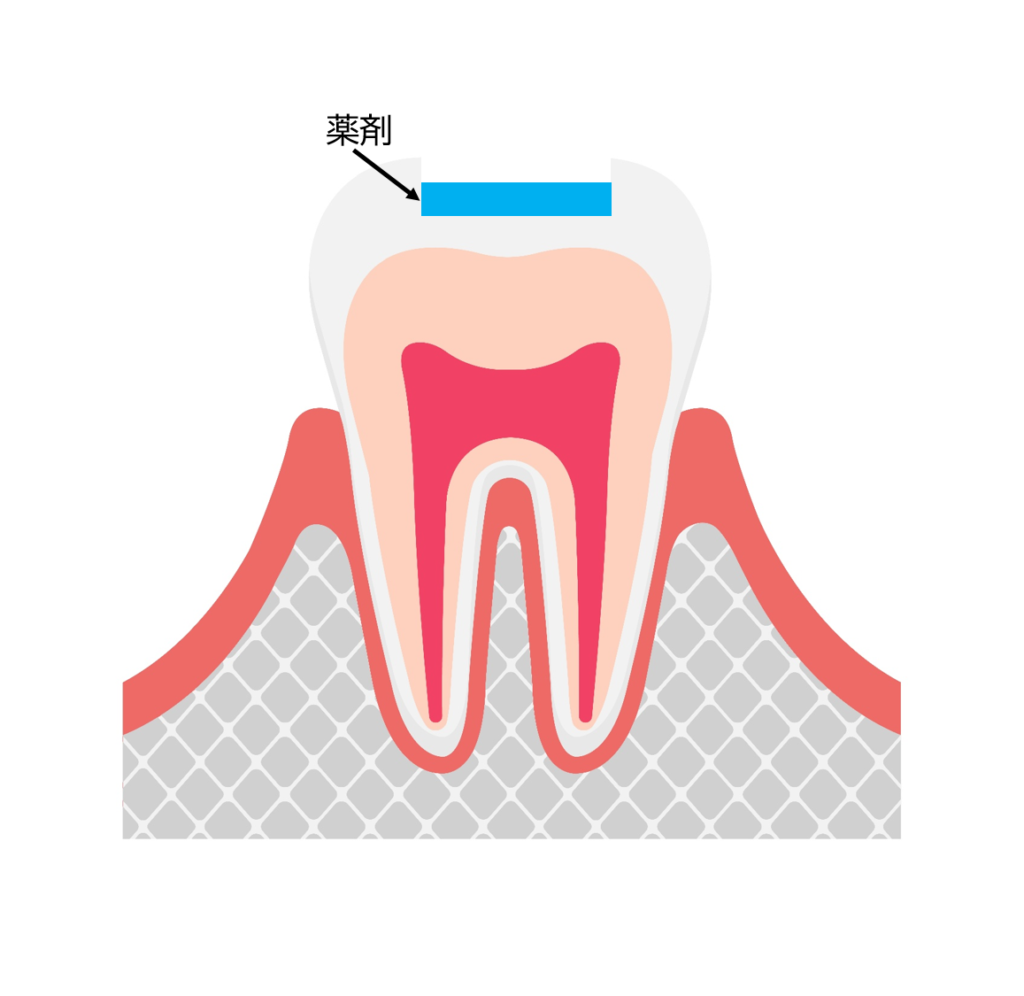

知覚過敏の治療に歯の表面に薬を塗って刺激を遮断する方法があります。

冷たい物がしみる、歯磨きの際に痛むなど知覚過敏の症状を感じたら歯科医院で相談しましょう。

歯髄炎の治療方法

可逆性歯髄炎は歯髄を取り除かなくても治るので、刺激を取り除くための治療を行います。

しかし不可逆性歯髄炎は歯髄に感染が広がっている場合は、歯髄を取り除く治療をする必要があります。

初期の場合は歯髄を残せる:薬で炎症を抑える

歯髄の炎症が軽い、または小さい範囲であれば歯髄を残せます。

しかし、炎症を抑える歯髄の治療を行わなければなりません。

覆髄やIPCと呼ばれる治療法で薬で歯髄を保護し、象牙質を再生することができます。

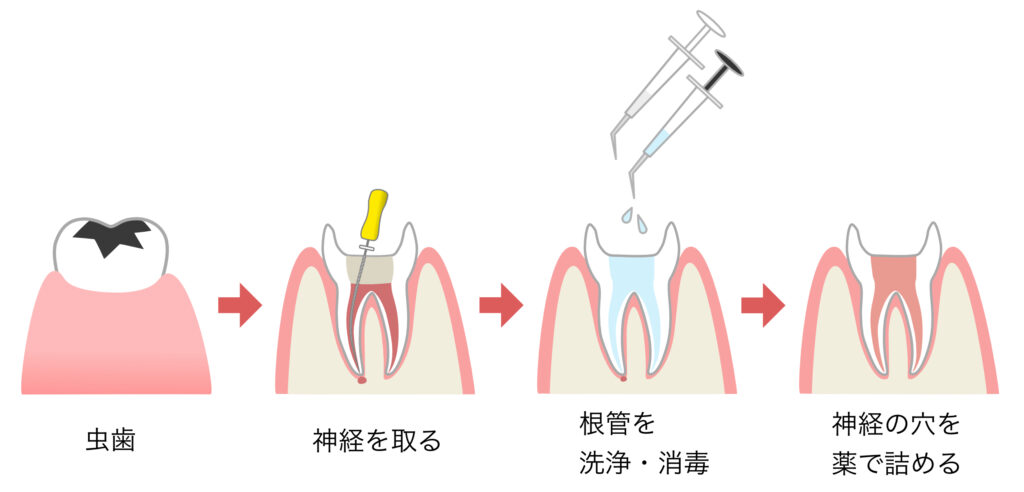

進行している場合は歯髄を取り除く:根管治療

感染が拡大し、範囲が大きい場合、感染した歯髄はやがて死んでしまい、膿を作ったり腐ってしまったりします。

その場合、根っこの治療と呼ばれる感染根管治療で歯髄を取り除かなければいけません。

根管治療は歯髄の根管に器具を差し込み、感染した歯髄を取り除く治療です。

洗浄・消毒に時間がかかるため治療に回数がかかります。

歯髄を取り除いても改善しない場合:抜歯

感染根管治療をしても症状が治まらない場合は、抜歯をする必要があります。

しかし、抜歯は最後の手段です。

できるだけ歯は残す方が良いので、さまざまな方法を試しても、症状が改善しない・再発を繰り返す場合に仕方なく抜歯という方法が取られます。

根尖に膿の袋ができてしまった(歯根嚢胞)

感染が歯根の先端部にまで広がった場合歯を支えている骨(歯槽骨)の中にも炎症が広がり膿の袋を作る場合があります。

この細菌の溜まり場を根尖病巣と呼びます。

通常、根管治療で治りますが症状が治まらない、再発を何度も繰り返す、症状が治まらない場合は抜歯等の外科的治療が必要になりますが、抜歯はできるだけ避けたいところです。

歯根に見えないヒビがある

歯根に見えないヒビがあり、そこから感染した場合根管治療では治せません。

歯根の先だけを切除する治療や歯根が何本かあれば症状がある歯根だけを取り除く治療などをします。

根管の形によって感染歯髄を取り除くことが難しい

根管が大きく曲がっている、枝分かれをしている、細い枝がある、等の場合は根管治療で感染歯髄を全て取り除くことは難しいです。

その場合、感染歯髄は残ったままで細菌も繁殖したままになるので症状が改善しません。

さまざまな治療を試して、それでも難しい場合は抜歯になるケースがあります。

歯髄炎の再発

歯髄炎が再発したときの対処法は、可逆性歯髄炎と不可逆性歯髄炎で異なります。

ここでは、それぞれについて解説しますので、確認してみてくださいね。

可逆性歯髄炎の場合

知覚過敏や歯ぎしり・食いしばりなどの可逆性歯髄炎の場合、外からの刺激を取り除いたら治りますが再び刺激が加わってしまうと歯髄の感覚が鋭敏になり歯髄炎が再発してしまう場合があります。

不可逆性歯髄炎の場合

残念ながら根管治療を行ったのに歯髄炎が再発することもあります。

時間がたつと、歯と被せ物に隙間が空いたり根管に詰めた薬が劣化し隙間できることがあります。

その隙間から虫歯菌が侵入し再度感染することが原因です。

また、根管の形や歯髄の枝分かれによって取り残されていた感染歯髄が悪化して症状が出てしまったということも考えられます。

その場合、もう一度根管治療をやり直す必要があります。

歯髄炎に関するよくある質問

歯髄炎についてよくある質問をまとめましたので、「もしかして歯髄炎かも?」と気になっている方は、参考にしてみてくださいね。

Q1.歯髄炎はどのようにして診断しますか?

歯科医院を受診して、いくつかの検査を行うことによって総合的に判断します。

検査項目としては、以下のものがあるので、参考にしてみてください。

- 問診:どのような痛みか期間などの問診をします

- 視診:歯に穴が空いていて歯髄が露出しているかどうか実際に見ます

- レントゲン:X線画像で虫歯がどこまで広がっているか見ます

- 歯髄電気診:歯髄が生きているかどうかを検査します

- 温度診:冷たいものや温かいもので痛みを感じるか検査します

- 打診:歯を叩いて、根尖部にまで炎症が広がっていないか調べます

Q2.歯髄炎は治療するとどのくらいの期間で良くなりますか?また、再発はありますか?

可逆性歯髄炎の場合、刺激を取り除くと1週間程度で治まります。

不可逆性歯髄炎の場合、根管治療が必要なので治療期間は2~3ヶ月かかり、週1回程度来院していただく必要があります。

根管治療が終わっても次は被せ物を作らなければいけないので治療に時間がかかるのが一般的です。

また、残念ながら再発はどちらのケースでもあります。

虫歯が再発した場合は、もう一度根管治療をやり直す必要があり、短期間のうちに再発を繰り返す場合は歯根の先を切除したり抜歯などの外科的治療をすることもあります。

Q3.歯髄炎の初期症状にはどのようなものがありますか?

歯髄炎の初期はほぼ痛みを感じず。冷たいものがしみることがよくあります。

冷たいものがしみると虫歯がある可能性があるのでこれ以上虫歯の感染を広げないためにもできるだけ早く受診することをおすすめします。

虫歯治療は早期発見・早期治療が大切です。